Peu connu du grand public, en particulier par les plus jeunes, le plan américain pour la France après 1943 n’était pas du tout amicale, voir hostile.

- 1943–1944 : l’AMGOT, un projet américain pour administrer la France

- L’AMGOT : une France assimilée aux vaincus

- Les billets américains : symbole d’une mise sous tutelle

- Le refus du Général de Gaulle du plan américain pour la France et la bataille diplomatique qui en a découlé

- Une blessure fondatrice

- 1945–1947 : recadrer la vie politique française

- 1947–1954 : le Plan Marshall et l’intégration économique

- 1949–1960 : la France dans l’OTAN, un allié sous commandement américain

- 1960–1966 : la rupture gaullienne

- Héritages et ambiguïtés

- Chronologie des événements

À travers cet article, geopolitico.fr tente d’apporter un point de vue différent pour que tout à chacun puisse se faire sa propre opinion à partir de sources différentes.

1943–1944 : l’AMGOT, un projet américain pour administrer la France

Alors que la guerre n’est pas encore terminée, les États-Unis et le Royaume-Uni réfléchissent déjà à l’avenir des territoires libérés d’Europe. Pour l’Italie fasciste comme pour l’Allemagne nazie, cela paraît naturel : il faudra une administration militaire alliée, le temps de restaurer un ordre démocratique. Mais le projet est étendu… à la France.

L’AMGOT : une France assimilée aux vaincus

Le dispositif, baptisé AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories), devait mettre le pays sous la tutelle directe des généraux alliés. Concrètement, cela signifiait :

- Une administration confiée à des officiers américains et britanniques, qui auraient remplacé les préfets, maires et hauts fonctionnaires ;

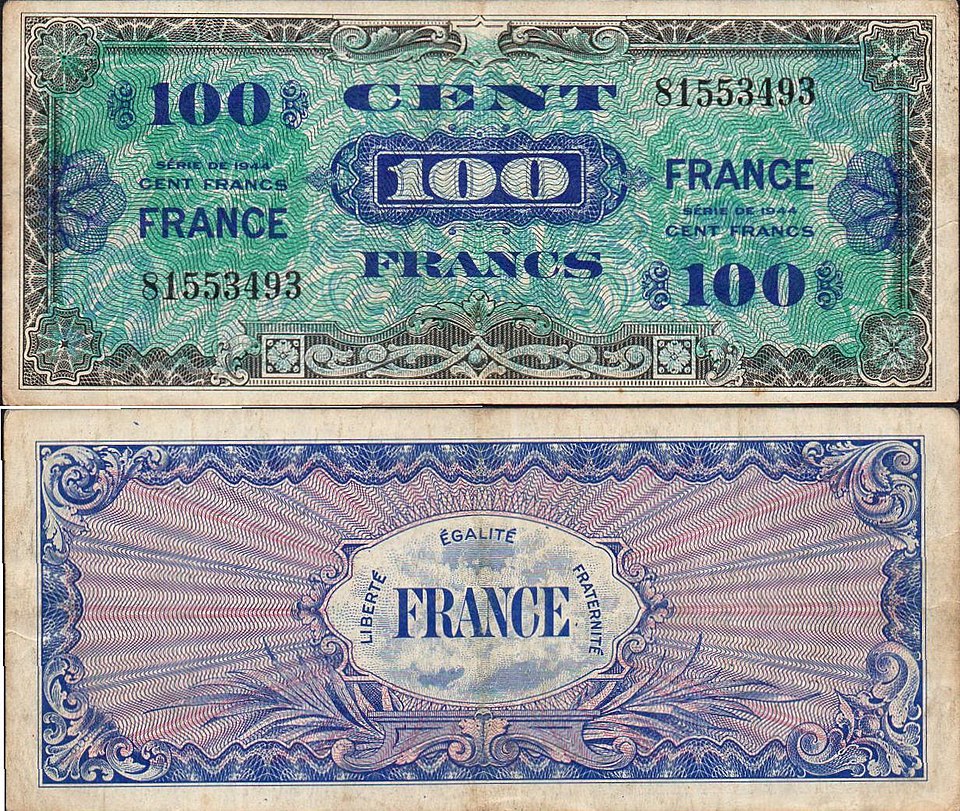

- Une monnaie imposée par Washington, les fameux « billets AMGOT » imprimés dès 1943 aux États-Unis, destinés à circuler en France à la place du franc ;

- Une mise à l’écart du Comité français de la Libération nationale (CFLN) dirigé par Charles de Gaulle, que Roosevelt jugeait illégitime et incontrôlable.

Aux yeux du président américain, la France n’était plus une grande puissance, mais un pays défaillant, presque assimilable aux vaincus, qui devait être « remis sur pied » par les Anglo-Saxons, d’où la mise en place du plan américain pour la France.

Les billets américains : symbole d’une mise sous tutelle

L’impression anticipée des billets AMGOT illustre la brutalité du projet. Préparés par le Trésor américain, ils portaient la mention « France » mais n’avaient rien de français : ni symbole républicain, ni signature d’une autorité nationale. Leur simple circulation aurait signifié que la souveraineté monétaire, fondement de l’indépendance, avait basculé à Washington.

Pour le Général de Gaulle et ses partisans, c’était inacceptable : l’AMGOT revenait à nier la continuité de la République et à placer la France libérée sous une occupation alliée.

Le refus du Général de Gaulle du plan américain pour la France et la bataille diplomatique qui en a découlé

Le Général de Gaulle se bat avec acharnement contre le plan américain pour la France. Depuis Alger, il multiplie les télégrammes et pressions diplomatiques. Il s’appuie sur Churchill, plus pragmatique que Roosevelt, et sur la Résistance intérieure, qui proclame à la Libération la légitimité du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF).

L’épisode culmine à l’été 1944 : à Paris, les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) et la Résistance prennent les rênes avant même l’arrivée des troupes américaines, imposant la présence du GPRF. Washington, mis devant le fait accompli, recule. L’AMGOT, appliqué en Italie et en Allemagne, ne sera jamais instauré en France.

Une blessure fondatrice

Même abandonné, le plan américain pour la France révèle une vérité dérangeante : les États-Unis avaient sérieusement envisagé d’administrer la France comme une puissance occupée. Ce n’était pas un simple plan technique, mais une vision politique : Roosevelt voulait une Europe remodelée sous direction américaine, où la France ne serait qu’un pion secondaire. Le Général de Gaulle, en résistant, sauve l’honneur et la souveraineté française.

1945–1947 : recadrer la vie politique française

La Libération obtenue, Washington continue de se méfier. Deux dangers inquiètent les Américains :

- L’influence du Parti communiste français (PCF), fort de son rôle dans la Résistance ;

- L’indépendance de de Gaulle, hostile à toute tutelle étrangère.

Les États-Unis cherchent alors à peser sur la vie politique : soutien aux socialistes modérés et aux démocrates-chrétiens, financements occultes pour les syndicats non-communistes, appui à une presse favorable à l’Occident. La France doit être arrimée solidement au camp occidental, quitte à écarter des forces jugées trop nationalistes ou trop « rouges ». Le plan américain pour la France n’a pas n’a pas été abandonné, mais adapté aux nouvelles réalités.

1947–1954 : le Plan Marshall et l’intégration économique

En 1947, le Plan Marshall apporte une aide décisive à l’Europe ruinée. Pour la France, c’est une chance historique, mais pas un cadeau. En échange des milliards de dollars, Paris doit accepter :

- L’ouverture de son marché aux produits américains ;

- L’adoption de normes industrielles venues d’outre-Atlantique ;

- La dépendance au dollar comme monnaie de référence.

Cette reconstruction guidée par Washington n’est pas neutre. Elle diffuse un modèle de consommation et d’organisation économique : publicité de masse, standardisation, grandes surfaces, culture de l’abondance. Le Plan Marshall est autant un outil de relance qu’un instrument d’américanisation.

1949–1960 : la France dans l’OTAN, un allié sous commandement américain

En 1949, l’OTAN est créée. Officiellement, c’est une alliance de défense. Dans les faits, le commandement est entièrement américain. La France y participe, mais ses marges de manœuvre sont réduites.

Les plans stratégiques prévoient que le territoire français serve de champ de bataille avancé en cas d’invasion soviétique. Les Américains refusent de partager les secrets nucléaires, maintenant leur monopole atomique avec les Britanniques. Paris est invité à fournir des troupes, mais pas à décider.

La logique initiée avec l’AMGOT perdure sous une autre forme : un allié, oui, mais sous tutelle américaine.

1960–1966 : la rupture gaullienne

Avec le Général de Gaulle revenu au pouvoir, la donne change. En 1960, la France teste sa première bombe nucléaire : c’est le début de la force de frappe nationale. En 1966, Paris se retire du commandement intégré de l’OTAN.

Le Général de Gaulle critique la guerre du Vietnam, reconnaît la Chine populaire, prône une Europe indépendante de Washington. Pour les Américains, la France devient un allié turbulent, imprévisible, mais incontournable.

Héritages et ambiguïtés

De l’AMGOT aux affrontements sur l’OTAN, la stratégie américaine envers la France révèle une constante : limiter son autonomie pour l’intégrer dans un dispositif dominé par Washington.

Mais la France a résisté. L’échec de l’AMGOT symbolise cette lutte : là où les États-Unis voulaient administrer, le Général de Gaulle a imposé la souveraineté. Cette tension, entre fascination et méfiance, influence encore aujourd’hui la relation transatlantique.

Chronologie des événements

L’illustration ci-dessous met en évidence les phases de tentatives d’influences américaines et de reprises en mains de la situation par le Général de Gaulle et ses alliés proches.

- 🔴 en rouge : les initiatives américaines (tutelle, OTAN, Plan Marshall),

- 🔵 en bleu : les résistances françaises (De Gaulle, GPRF, force de frappe, sortie de l’OTAN).